香港妇产专科医生建议采取分阶段补救策略:首先尝试免费重测,若仍失败则根据孕周选择羊水穿刺或绒毛取样,同时可申请费用减免。

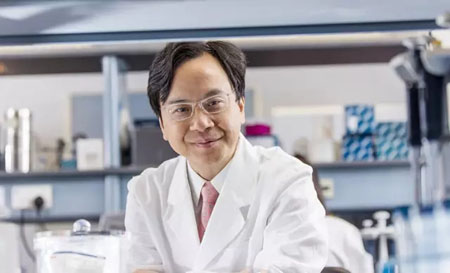

近期,中国科学院院士、香港中文大学候任校长卢煜明在接受《医学科学报》采访时说:“我自己是一个科学家,也是一名医生,‘医生-科学家’是医学和科学之间的桥梁,我的研究集中在怀孕前的检测和癌症筛查,可以说是在人生最初和最后来帮助患者。”

卢煜明乃是全球无创产前基因检测的奠基人,素有 “无创产检之父” 的美誉。2011 年,他推出具有突破性的 “无创性产前检测技术(NIPT)”,如今该技术已在超过 90 个国家得到落地应用,每年为全球孕妇提供的无创产前检测累计超过 1000 万次,成为标准治疗手段之一。

唐氏综合征,亦称为 21 - 三体综合征,属于最常见的染色体异常疾病之一。患者会面特殊面容、临智力障碍及生长发育迟缓等问题,且目前尚无有效的治疗方法。因此,通过产前检测来预防患儿出生,一直是产前遗传学的重要任务。

血清标志物检测是通过测定孕妇血清中的某些蛋白质激素水平,并结合孕妇的年龄和体重等信息,来评估胎儿患唐氏综合征的风险。

这些方法皆存在一定的假阳性率和假阴性率,无法为孕妇提供百分之百准确的诊断结果。

随着医学遗传学的发展,羊水穿刺和绒毛取样等侵入性产前诊断技术应运而生。这些技术通过采集胎儿的细胞样本,直接分析胎儿的基因组,准确率极高。但它们属于侵入性检查,存在一定风险,如感染、出血以及胎儿损伤等。这些风险使得许多孕妇在面临产前检测时犹豫不决,甚至选择放弃检测。

卢煜明一直在思索,能否找到一种既安全又准确的方法来实现产前检测。1997 年,卢煜明在《柳叶刀》杂志上发表了一篇极具开创性的论文,揭示了孕妇外周血中存在胎儿游离 DNA(cfDNA)的现象。这一重大发现为无创性产前检测提供了坚实的理论基础和技术可能性。

卢煜明的研究团队发现,在孕妇的外周血中,除了孕妇自身的 DNA 之外,还存在一小部分来自胎儿的游离 DNA。这些 DNA 片段主要源自胎盘滋养层细胞的凋亡,并通过母婴血液循环进入孕妇的外周血。借助特定的技术手段,如高通量测序和生物信息学分析,能够准确地检测到这些胎儿 DNA,并对其进行测序分析。

卢煜明表示“无创性产前检测技术的核心就在于如何高效、准确地分离和分析孕妇外周血中的胎儿DNA。”

随着高通量测序技术的迅猛发展以及测序成本的逐步降低,无创性产前检测技术开始迈入临床应用阶段。香港中文大学医学院作为无创性产前检测技术的发源地,在这一领域始终保持着领先地位。卢煜明研究团队与临床团队紧密协作,持续优化无创性产前检测技术的流程和算法,不断提高其准确性和可靠性。

卢煜明表示,无创性产前检测技术的临床应用,为孕妇和胎儿提供了更为安全和可靠的产前检测方案。与传统的产前筛查和侵入性产前诊断相比,无创性产前检测具有诸多显著优势。

首先,无创性产前检测是一种非侵入性的检测方法,不会对孕妇和胎儿造成任何伤害。孕妇只需抽取外周血样本,无需进行羊水穿刺或绒毛取样等高风险操作,从而极大地减少了并发症和感染的风险。

无创性产前检测具有较高的准确性和可靠性。通过高通量测序和生物信息学分析,能够准确地检测到胎儿 DNA 中是否存在染色体异常和其他遗传性疾病。其准确率远远高于传统的产前筛查方法,甚至可以与侵入性产前诊断相媲美。

除了在产前诊断领域取得重大突破之外,卢煜明还将目光聚焦于癌症早筛领域。

卢煜明表示:“癌症是一种严重的疾病,如果能够在早期发现并进行干预治疗,那么患者的生存率将会大大提高。” 传统的癌症筛查方法往往存在灵敏度不高、特异性不强等问题,致使很多早期癌症患者被漏诊或误诊。

卢煜明开始探索利用新一代高通量测序技术进行癌症早筛的可行性。他带领团队对大量癌症患者的血液样本进行深入分析,发现了一些与癌症相关的基因突变和表达异常。

“这些基因突变和表达异常可以作为癌症早筛的标志物。” 卢煜明说道,通过检测这些标志物的存在和变化,就可以判断一个人是否存在患癌风险或是患有某种癌症。

基于这一重要发现,卢煜明团队开发了一系列基于新一代高通量测序技术的癌症早筛产品,主要针对肺癌、肝癌、乳腺癌等多种常见癌症。这些产品不仅具有高灵敏度和高特异性,且易于推广、操作便捷。

“我们的癌症早筛产品可以在早期发现癌症患者,为他们提供及时的治疗和干预,从而提高他们的生存率。” “我们的研究不仅关注癌症的早筛和治疗,还关注癌症的预防和控制。” 卢煜明表示,这一技术的出现,有望能改变癌症筛查和治疗的现状,能为更多癌症患者带来希望。他还带领团队,去发现一些基因突变和表达异常与癌症的发生和发展息息相关。